对大脑活动信号的解读一直是脑科学研究中最重要的研究手段,而信号分析方法也是脑科学研究中的难点。通常需要结合信息学,生理学,计算机学等多学科背景。目前对脑电信号的解读通常将大脑活动看作稳态,忽略了大脑活动本身的动态性特点。而常用的基于时间平滑的动态性分析方法武断地定义大脑动态活动时间,缺乏生理意义。

2021年7月,杭州师范大学白洋副教授与北京师范大学李小俚教授团队,天坛医院何江宏主任团队以及德国Hertie临床脑研究所Ulf Ziemann教授合作在神经影像方法学顶刊Neuroimage中公开了一种新型的基于脑电溯源空间的脑状态提取方法。能够完全基于数据驱动地分离出大脑活动的瞬时脑状态变化。

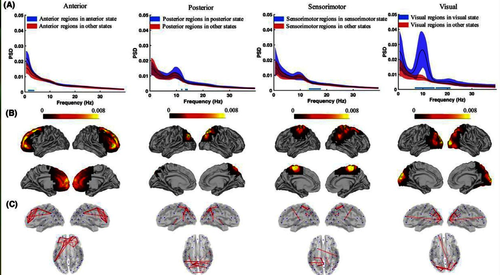

基于该方法,首次发现在高密度脑电源空间中,存在4中关键脑状态,正常人的大脑活动由4种关键脑状态的瞬时表达和转换组成。这四种脑状态分别对应了不同的脑区活动也对应着不同的大脑功能。

研究人员通过高密度脑电和结构像MRI扫描有效提取了正常人以及意识障碍患者的瞬时脑状态活动。首次发现意识障碍患者的脑状态表达失衡,同时意识状态越差的患者对应的脑状态集中在前额叶的低频表达而抑制了意识区(顶叶)以及功能区(运动和视觉)的表达。总体脑活动处于动态性缺失的状态。

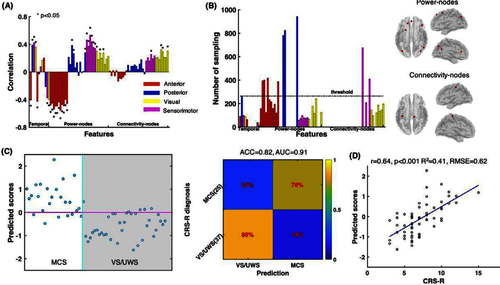

通过患者的追踪观察发现,意识障碍患者的临床行为损伤与脑状态表达之间具有一一对应关系。运动区脑状态表达的减少对应了患者无法自主运动,视觉状态表达的减少对应患者无法自主进行眼球追踪。同时基于该方法的特征,结合机器学习可以获得高达82%的意识障碍的意识水平自动分级。

该方法为正常人的脑功能的机制研究,意识障碍的临床评估以及基于脑特征的闭环神经调控提供方法学和理论基础。揭示了意识障碍患者的意识损伤以及行为能力损伤的电生理机制。提供了一种脑科学研究的新型方法。同时,研究者在github上公开了所有源代码和原始数据。

文章第一作者单位为杭州师范大学,由白洋副教授作为第一作者,其他作者包括狄海波教授,通讯作者为北京师范大学李小俚教授和德国Hertie临床脑研究所Ulf Ziemann教授共同通讯。