mBio | 程凯莹团队发表细菌重要DNA修复和RNA代谢相关核酸酶研究成果

111

2022年8月24日,杭州师范大学基础医学院程凯莹团队在微生物领域权威期刊mBio(中科院升级版一区期刊)上在线发表了题为“Biochemical and Structural Study of RuvC and YqgF from Deinococcus radiodurans”的文章。

霍利迪连接体(Holliday junction, HJ)出现于细胞DNA同源重组(homologous recombination,HR)后期以及DNA复制叉回退(DNA replication fork regression)过程中,其主要结构是一个富含同源区域的四链DNA中间体。基因组中的霍利迪连接体若不能有效解离,将引起基因组复制的紊乱,因此,细胞中常常编码一个或者多个霍利迪连接体解离酶(Holliday junction resolvase, HJR)来帮助维持基因组的稳定性和细胞分裂的有序性。

在细菌中,当前研究得最充分的HJR是RuvC,它是RNase H样亚家族核酸酶的成员,在溶液中呈同源二聚体状态,可以特异性结合HJ,并在连接处对称地造成单链磷酸二酯键断裂,从而将一个HJ解离成两条带有缺口的双链DNA。YqgF蛋白也是RNase H样亚家族核酸酶的成员,与RuvC具有相似的结构,在细菌中高度保守并对许多细菌的正常生长至关重要。YqgF的生物学功能还不甚明确,它在某些细菌中被证明参与了RNA代谢过程,而在另一些细菌中则表现出HJR活性。

耐辐射奇球菌(Deinococcus radiodurans)是一种极端耐辐射的细菌,被誉为“世界上最顽强的细菌”。 由于该菌具备强大的DNA损伤修复能力,因而经常被用作研究细菌DNA损伤修复机制的模式菌种。耐辐射奇球菌强大的DNA损伤修复能力主要得益于其高效的同源重组修复系统,然而,其同源重组的后期步骤,特别是HJ的解离过程,尚未得到很好的研究。

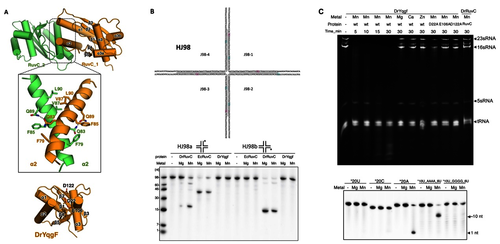

杭州师范大学基础医学院程凯莹团队对耐辐射奇球菌中两种假定的HJR——DrRuvC和DrYqgF的结构和生化性质进行了研究。团队通过X射线衍射技术获得了DrRuvC和DrYqgF的结构数据,并通过遗传学实验证实两者均为耐辐射奇球菌的必需蛋白。生化活性研究发现DrRuvC表现出锰离子偏好的HJR活性,且其对HJ的解离位点优先发生在5'-(G\C)TC↓(G\C)-3'序列上。这些偏好性不同于以往其他细菌中的RuvC,因而还对开发新型分子生物学的工具酶具有重要意义。另一方面,DrYqgF被证实并不含有HJR活性,而是具有锰离子依赖的RNA 5'–3'外切/内切核酸酶活性,且偏好切割含有polyA序列的RNA底物。尽管YqgF的RNA核酸酶活性在其他细菌中已有报道,但其底物序列的偏好性是在本研究中首次被发现,未来对该蛋白的深入研究将为细菌体内的RNA代谢过程提供新的见解。

杭州师范大学为该论文的第一研究单位,团队研究生孙亦阳和讲师杨婕妤为文章的共同第一作者,程凯莹教授为文章的通讯作者,该研究受到了国家自然科学基金、浙江省自然科学基金、杭州师范大学人才启动基金的资助。

222

A、DrRuvC和DrYqgF的结构。B、DrRuvC的HJR活性。C、DrYqgF的RNA水解活性

作者介绍:

程凯莹,杭州师范大学基础医学院教授,硕士/博士生导师。2016年博士毕业于浙江大学,其后于帝国理工学院从事博士后研究,于2021年入职杭州师范大学。目前主要的研究方向是细菌的DNA复制及损伤修复机制,主要涉及相关通路上核酸酶、解旋酶、聚合酶、重组酶等酶类的生物学功能、生化活性及蛋白结构研究。已在Nature Structural & Molecular Biology、Nucleic Acids Research、Elife、mBio等SCI期刊发表相关论文17篇(其中第一作者或通讯作者发表论文9篇),主持有多项国家自然科学基金和省自然科学基金。

杨婕妤,杭州师范大学基础医学院讲师。2021年博士毕业于中科院武汉病毒所,随后入职杭州师范大学。主要以酶学和结构生物学为研究手段,研究病原微生物聚合酶的催化与调控机制,曾在国际学术期刊Nucleic Acids Research发表一作论文,解析了首个蜱传黄病毒聚合酶的三维结构,揭示了RNA病毒聚合酶潜在的宿主适应热点区域,为病毒RNA聚合酶的调控机制及RNA聚合酶相关的宿主适应研究提供了重要线索。曾获中国科学院武汉教育基地优秀毕业生和中国科学院大学所长奖一等奖,目前主持一项国家自然科学基金。

333

团队成员:杨婕妤(左)、程凯莹(中)、孙亦阳(右)

原文链接:https://journals.asm.org/doi/10.1128/mbio.01834-22